As Florestas da Caatinga: Tesouros da flora do sertão

Quando se fala em Caatinga, muitos imaginam logo um ambiente seco, árido e quase desprovido de vida, mas o bioma vai muito além do estereótipo de terra rachada e arbustos retorcidos. Dentro dele existem verdadeiras florestas adaptadas ao semiárido, conhecidas como florestas sazonais secas, que representam um mosaico surpreendente de formas e cores, compondo um rico ambiente de biodiversidade.

Formação florestal na caatinga, com destaque para a vegetação adaptada ao relevo rochoso e às condições semiáridas do bioma, evidenciando a coexistência de espécies arbóreas e cactáceas. Fonte: Arquivo do Programa Amigos da Onça

Essas florestas se destacam pela vegetação caducifólia, ou seja, a maior parte das árvores perdem suas folhas na estação seca para economizar água e resistir aos longos períodos de estiagem. Durante o período chuvoso, no entanto, a paisagem se transforma: as árvores rapidamente recuperam a copa, formando um dossel que abriga uma infinidade de animais.

À direita, a vegetação seca durante a estiagem; à esquerda, no período chuvoso, as árvores recuperam a copa e formam um dossel que abriga uma rica fauna. Foto por: Cláudia Martins

Entre as formações florestais típicas da Caatinga, destacam-se os carrascos e as matas secas. Esses ambientes são compostos por árvores e arbustos com folhas pequenas, espinhosas ou coriáceas(textura de folhas ou outras partes de plantas que são semelhantes ao couro: espessas, rígidas e com certa consistência), projetadas para reduzir a perda de água por evaporação. É nesse cenário que despontam as imponentes cactáceas, como o mandacaru (Cereus jamacaru) e o xique-xique (Pilosocereus polygonus), que armazenam água em seus tecidos, além das bromélias, como o Caroá (Neoglaziovia variegata), Gravatá (Bromelia antiacantha) e a Macambira (Bromelia laciniosa), que recolhem cada gota de orvalho como quem junta pequenos tesouros. Essas matas, embora pareçam inóspitas à primeira vista, são fundamentais para inúmeras espécies que dependem de suas flores, frutos e abrigos espinhentos para viver e se reproduzir.

Macambiras (Bromelia laciniosa) se destacam no sub-bosque da Caatinga, formando densos agrupamentos entre as árvores esparsas. Foto por: Carolina Franco Esteves

Xique-xique (Pilosocereus gounellei), cactácea adaptada ao clima semiárido, caracterizada por ramos cilíndricos e ramificação densa. Fonte: https://www.naturezabela.com.br/2011/03/xique-xique-pilocereus-gounellei

Já as florestas densas de encosta, boqueirões e grotas encontram-se em áreas um pouco mais protegidas do sol, geralmente em declives ou entre rochedos, onde a umidade se conserva por mais tempo. Esses refúgios sombreados formam pequenos oásis dentro do semiárido, permitindo o crescimento de plantas mais exigentes em água e servindo de esconderijo para uma fauna que busca se abrigar do calor extremo. É comum encontrar nesses locais árvores de maior porte e um sub-bosque mais úmido, que sustenta fauna que depende de microclimas mais amenos.

Semelhante às florestas de encosta, também temos os brejos de altitude que são ilhas úmidas de vegetação mais densa e exuberante que ocorrem em áreas elevadas, geralmente acima de 600 metros de altitude. Essas formações resultam de condições microclimáticas específicas, com maior umidade e temperaturas mais amenas, permitindo a ocorrência de espécies típicas da Mata Atlântica. Por sua biodiversidade única e isolamento geográfico, funcionam como refúgios ecológicos e centros de endemismo, desempenhando papel crucial para a conservação da fauna e flora da região.

Essas florestas, em suas variadas formas, são fundamentais para o equilíbrio do bioma, pois ajudam a regular o microclima local, estabilizam o solo contra processos erosivos, armazenam carbono e garantem alimento e abrigo para uma multidão de espécies. Árvores como a urundeúva (Myracrodruon urundeuva) e o juazeiro (Ziziphus joazeiro) desempenham papéis essenciais, fornecendo frutos e sombra preciosa em meio ao calor. Além de diversas leguminosas, como a jurema (Mimosa hostilis), que enriquecem o solo ao fixarem nitrogênio com suas raízes.

Frutos de juá (Ziziphus joazeiro), espécie arbórea nativa da caatinga e altamente adaptada ao semiárido brasileiro. Fonte: https://www.sema.ce.gov.br/flora-do-ceara/

A carnaúba (Copernicia prunifera) e o licuri (Syagrus coronata) são palmeiras emblemáticas do semiárido brasileiroa. A carnaúba, conhecida como a “árvore da vida”, é valorizada especialmente pela cera extraída de suas folhas. Já o licuri fornece alimento para diversas espécies da fauna, além de sustento para comunidades humanas, que utilizam seus frutos, folhas e madeira de forma integral. Ambas as espécies desempenham papel essencial na manutenção da biodiversidade e nos modos de vida tradicionais do sertão.

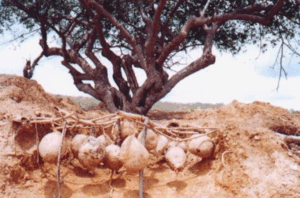

O umbuzeiro (Spondias tuberosa) é uma das árvores mais emblemáticas da Caatinga. Isso acontece porque ele armazena água em suas raízes tuberosas, verdadeiros reservatórios subterrâneos que garantem sua sobrevivência mesmo durante longos períodos sem chuva. Esse “milagre” da natureza também beneficia o sertanejo, que ao longo de gerações aprendeu a encontrar e cavar uma dessas raízes para extrair um pouco de água, um gesto simples que pode aliviar a sede em tempos de estiagem severa. Assim, o umbuzeiro não só ajuda a biodiversidade local com seus frutos e sombra, mas também representa um elo profundo entre a planta, o ambiente e o saber popular.

Raízes tuberosas do umbuzeiro (Spondias tuberosa), adaptadas ao semiárido para o armazenamento de água e carboidratos, desempenhando papel fundamental na fisiologia da planta. Fonte: https://inq.conquista.ifba.edu.br/v1/a-arvore-sagrada-do-sertao/

As florestas sazonais da Caatinga oferecem recursos essenciais à subsistência de muitas comunidades tradicionais, que retiram lenha, forragem para o rebanho em tempos difíceis, frutos, mel e plantas medicinais. Esses usos refletem um conhecimento passado de geração em geração, historicamente associado a formas de manejo adaptadas ao ambiente semiárido. No entanto, a realidade atual é complexa: a forte dependência dos recursos naturais, aliada a práticas como o extrativismo intensivo e o pisoteio causado por rebanhos manejados extensivamente, tem dificultado a regeneração da vegetação nativa, evidenciando os desafios para se alcançar um equilíbrio entre conservação ambiental e segurança de vida no sertão.

Temas relacionados à plantas e a parte vegetal do bioma do semiárido já foram aprofundados em outras publicações do blog, como “Paisagens da Caatinga: Perspectivas em Comemoração ao Dia Nacional da Conservação do Solo” e “Caatinga: Muito além de clima semiárido e solo seco”. Se você se interessa em entender melhor como o relevo, o solo e a vegetação se entrelaçam para formar um mosaico de paisagens únicas, não deixe de conferir esses textos e ampliar sua visão sobre a riqueza ecológica da Caatinga.

Texto por: Gustavo Gomes da Luz Pereira

Referências:

IBGE. Manual técnico da vegetação brasileira. 2. ed. Rio de Janeiro: IBGE, 2012.

LEAL, I. R.; TABARELLI, M.; SILVA, J. M. C. (org.). Ecologia e conservação da Caatinga. Recife: Editora Universitária UFPE, 2003.

RIBEIRO, E. M. S.; TABARELLI, M.; SCARANO, F. R. Conservação da Caatinga: avanços e desafios. Megadiversidade, v. 5, n. 1-2, p. 28-35, 2009.

SANTOS, J. C. R.; SOUTO, L. S.; SILVA, J. A. A. Formações florestais da Caatinga: caracterização e importância ecológica. Revista Verde de Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável, v. 9, n. 3, p. 114-120, 2014.

SILVA, J. M. C.; LEAL, I. R.; TABARELLI, M. Caatinga: the largest tropical dry forest region in South America. Cham: Springer, 2017.

Leia também